中小企業でもできる!採用ブランディングで応募を増やす実践的ノウハウ

中小企業のための「成功する採用マーケティング」として複数回にわたり記事をお届けします。

初回は「採用ブランディングで応募を増やす実践的ノウハウ」として採用xブランディングの内容です。

この記事が採用活動の一助になれば幸いです。

はじめに:中小企業の経営者・採用担当者が「今すぐ」取るべき経営戦略

「給与競争から脱却したい」「広告費をかけずに定着率を上げたい」と考える中小企業の経営者・採用担当者の皆様へ。

「採用ブランディング」こそが、あなたの会社にピッタリ合う「人」を引き寄せ、長く活躍してもらうための、他にはないたった一つの解決策です。これは、大企業と戦い、未来を切り開くために、今すぐ取り組むべき最重要の投資です。

この記事では、あなたの会社が持つ独自の魅力や文化を「最強の採用ツール」に変え、採用の悩みを根本から解決する具体的な方法をお伝えします。この考え方は、「顧客や社員といった『人』を中心に据えることで、本当の課題を見つけ、今までの常識にとらわれない、実現可能な解決策を生み出す」という「デザイン経営」の考え方と全く同じです。

目次

1. 採用ブランディングとは?

採用ブランディングとは「自社にピッタリ合う人にだけ魅力が伝わるように、会社の個性を磨いて発信する活動」のことです。

これは単なる「採用サイトのリニューアル」や「採用パンフレットの作成」などではありません。貴社が「どんな会社で、どんな価値観を大切にしているのか」を明確にし、採用活動のすべての接点(求人票、面接、SNSなど)で一貫したメッセージを発信する取組みです。求職者目線では、求職者がその企業で働きたい、入社したいと思う企業の魅力を創り出すことと言えます。

「自分たちは何者か?」の再確認

創業者、経営者の想いや、お客様への貢献といった、利益を超えた会社の存在意義(理念)を明確にします。

「魅力の統一」と「発信」

その存在意義を、求職者が働くイメージを持てる具体的な「企業文化(行動規範)」に変えます。

そして、その魅力をブレずに、透明性を持って発信し続けます。

この活動は、「誰でもいいから採用する」活動から、「貴社に最も貢献してくれる人だけを惹きつける」戦略への転換です。

採用ブランディングとは?

企業ブランディング、採用広報との違い

採用やブランディングに関連する言葉として、企業ブランディングや採用広報があります。採用ブランディングとは、これらと何が違うのか? を下表にて解説します。

| 概念 | 目的 | 定義 |

|---|---|---|

| 企業ブランディング | 顧客や社会に対する信頼獲得、企業価値の向上 | 企業全体の価値観やイメージを構築・発信する活動 |

| 採用広報 | 採用情報や企業の魅力を伝える手段・戦術 | WEBへの採用記事掲載、SNSやオウンドメディアで情報発信する戦術 |

| 採用ブランディング | 求める人材へのアピール、採用力の強化/効率化 | 企業の魅力を求める求職者向けに再定義し、採用に特化して発信する活動 |

合わせて「採用マーケティング」という言葉も知っておきましょう。

「採用マーケティング」は、採用を成功させるためのすべての活動を指します。「採用ブランディング」は、その一部で、自社の魅力を求職者の記憶に残し、良い印象を与え、採用を有利に進めるための土台作りを指します。

2.採用ブランディングの効果とは?

採用ブランディングは、場当たり的な採用活動から脱却し、中長期的な資産として会社に還元されます。

良い人材からの応募が増える

- 質の高い応募に繋がる:企業の魅力が整理され、的確に伝わることで、エントリー数が増加し、質の高い母集団形成に繋がります。

- 地元定着志向の人材を惹きつける:地域採用やUターン採用を考える人材は、「地元のこの課題を解決したい」という志向が強いため、「地域密着」の強みを最大限に活かしてピンポイントで訴求できます。

ミスマッチ採用が減る

- 早期離職の防止:採用ブランディングで「自社の個性」や「リアルな文化」を最初から透明性高く発信することで、価値観が合う人の応募が増えます。その結果、入社後のミスマッチが激減し、定着率が向上します。

- 採用基準の明確化:求める人物像が明確になり、選考の精度が向上します。また、自社のカルチャーに合わない人材を事前にスクリーニングする効果もあります。

採用コストが下がる可能性もある

採用ミスマッチを防ぎ、早期離職が抑制されることで、採用活動にかかる費用が根本的に削減される可能性があります。場当たり的な求人広告費は消費ですが、採用ブランディングへの投資は、定着率向上やミスマッチ削減といった中・長期的な成果につながる資産となります。

3. なぜ今、採用ブランディングが注目されているのか?

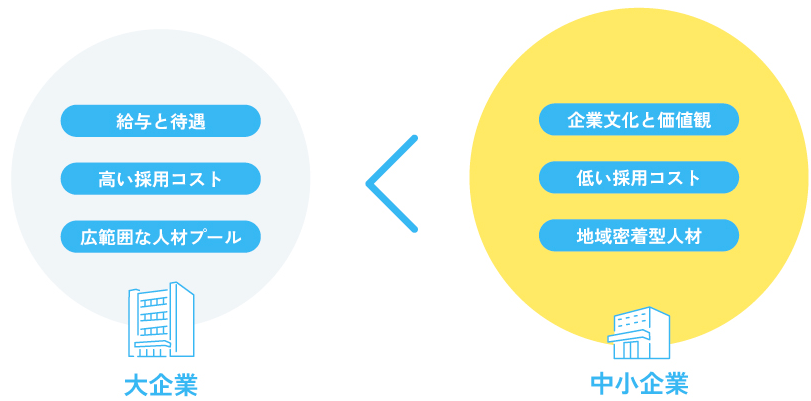

給与や待遇で大企業には及ばない中小企業にとって、採用ブランディングは「あれば良いもの」ではなく、「生き残るための必須の経営戦略」です。

理由1:求職者が「会社の考え」を重視する時代になったから

今の若手社員や転職者は、「入社して何をするか」よりも、「なぜその会社が、その仕事をするのか」、つまり企業の存在意義(理念)を重視しています。

- 中小企業は、仕事の裁量が大きく、「地域貢献」や「仕事の意義」といった給料以外の強みを持っています。

- 採用ブランディングは、この中小企業最大の強みを求職者に響くように言語化し、特にZ世代の採用に必要な「共感」を創出します。

理由2:採用ミスマッチを防ぎ、採用コストを根本的に削減できるから

場当たり的な採用活動で「給与が良いから」という理由だけで入社した人は、「社風が合わない」とすぐに辞める「早期離職」が発生します。これは、採用コストが無駄になることを意味します。

採用ブランディングで「自社の個性」や「リアルな文化」を最初から透明性高く発信することで、価値観が合う人の応募が増えます。入社後のミスマッチが激減し、採用活動にかかる費用が根本的に削減され、定着率が向上します。

理由3:大手に埋もれず、「地元」で優秀な人材を惹きつけられるから

大手求人サイトでは大企業の情報に埋もれてしまいます。採用ブランディングは企業の個性を際立たせ、「地域密着」の強みを最大限に活かします。

- 地域採用やUターン採用を考える人材は、「地元のこの課題を解決したい」という志向が強いです。

- 「地元に貢献する」というメッセージを打ち出すことで、地元定着志向の人材にピンポイントで訴求できます。大企業との「給与競争」から脱却し、企業文化という土俵で戦えるようになります。

中小企業は採用ブランディングで競争力を高める

4. 採用ブランディングを成功させる経営者の「視点と覚悟」

採用ブランディングを成功させるためには、単に採用の方法を変えるだけでなく、経営者自身が次の3つの視点と覚悟を持つことが欠かせません。この考え方を持つことで、高い給料での競争から抜け出し、安定して人材を確保できるようになります。

視点1:採用ブランディングを「中長期的な資産」として投資する

採用ブランディングの成果(定着率向上、ミスマッチ削減)が出るのは、短期ではなく中・長期的なスパンです。場当たり的な求人広告費は「消費」ですが、ブランディングへの投資は「資産」となります。

- 覚悟:成果がすぐに出なくても、「共感・信頼されるブランドを作ることで、顧客・社員・求職者に長く愛され、将来的な資産につなげる」という視点を持つ。

- 具体:一度作成した採用サイトや企業理念を放置せず、継続的に情報(社員のストーリーなど)を更新し続けるための予算と時間を確保します。これは、採用力を高めるための重要なランニングコストだと認識します。

視点2:「社員満足度」と「離職率抑制」への効果を追求する

採用ブランディングのプロセス(自社の理念や強みの言語化)は、外部へのアピールだけでなく、社内の意識改革にも貢献します。

- 覚悟:ブランディングの取り組みを、単なる採用担当者任せにせず、全社的な文化を刷新する試みだと捉える。

- 具体:理念に基づく行動を評価制度に組み込むなど、社員の貢献を正当に評価することで、社員満足度を向上させ、結果的に離職率を抑制する効果を狙います。社員が誇りを持てる企業文化を築くことこそが採用ブランディングです。

視点3:デザインは「見た目」ではなく「問題解決」と捉える

多くの経営者は「デザイン=見た目を良くすること」と考えがちですが、本来のデザインとは「企業が関連するあらゆる人(顧客・社員・求職者・協力会社など)を中心に考えることで、根本的な課題を発見し、解決策を生み出す」ことです。

- 覚悟:採用ブランディングにおけるデザインとは、「自社の採用活動が抱える根本的な課題(例:採用ミスマッチなど)を、求職者視点から解決するための仕組み作り」だと認識する。

- 具体:自社の理念を「かっこいいスローガン」ではなく、社員の具体的な行動や判断基準として言語化すること(行動規範の翻訳)こそが、採用デザインの中核です。

採用ブランディングを成功させる経営者の視点

5.成功のヒント:有名企業、地域事例から学ぶ

1. 有名企業の事例

株式会社メルカリ:採用専用オウンドメディア「mercan」を運営し、社員インタビューやカルチャー解説を掲載することで、企業文化の透明性を確保し、ミスマッチを防いでいます。

Mercari Careers

株式会社サイバーエージェント:デザイン推進組織を設置し、各部門のデザイナーと連携して実績を積み上げました。その結果、デザイナーしか使わなかった言葉や概念が営業職などにも派生し、クリエイティブを経営に生かそうという意識が醸成されてきました。

クリエイティブを会社の競争力にするための、サイバーエージェント クリエイターの取り組み

座間市の精密部品製造メーカー

神奈川県の県央地区(厚木、海老名、座間、相模原など)には、戦後復興期に京浜臨海部(横浜、川崎)から、環境問題や地価高騰といった制約に対応するために内陸移転してきた製造業を主とする中小企業が今も多く存在します。これは、そういった企業から当社スタッフが直接伺った事例に基づいています。

- 課題:若手の専門技術者採用が困難で、早期離職も発生。高齢化による技術継承も課題。

- 取組み:

- 理念の可視化:「世界最小の部品で地域社会の安全を支える」という地域貢献を言語化。

- 透明な発信:採用サイトで、若手技術者が「自分の裁量で新しいプロセスを考案したストーリー」を顔写真付きで掲載。資格取得支援制度などのキャリアパスを具体的に可視化。

- 地域連携:神奈川県の大学や地元の高校との連携を強化し、地域採用を推進。

結果:給与水準を変えずに、採用数が前年比1.5倍に増加し、入社3年以内の離職率が激減。企業文化と仕事の意義で優秀な人材の獲得・定着に成功しました。

6.どんな会社がやるべきか?

以下の課題に一つでも心当たりがある中小企業の経営者・採用担当者様は、採用ブランディングに今すぐ取り組むべきです。

- 人手不足に悩んでいる中小企業:大企業との給与競争に苦戦し、従来の採用手法では必要な人材を確保できていないと感じている企業。

- 競合が多い業界の企業:広域の求人サイトで大企業の情報に埋もれ、自社の魅力が伝わっていない企業。企業文化という土俵で給与競争から脱却したい企業。

- 社員の雰囲気が良いのに、うまく伝えられていない会社:企業理念や職場の魅力を効果的に伝えられず、若年層の獲得が困難になっている企業。

7.採用ブランディングの進め方

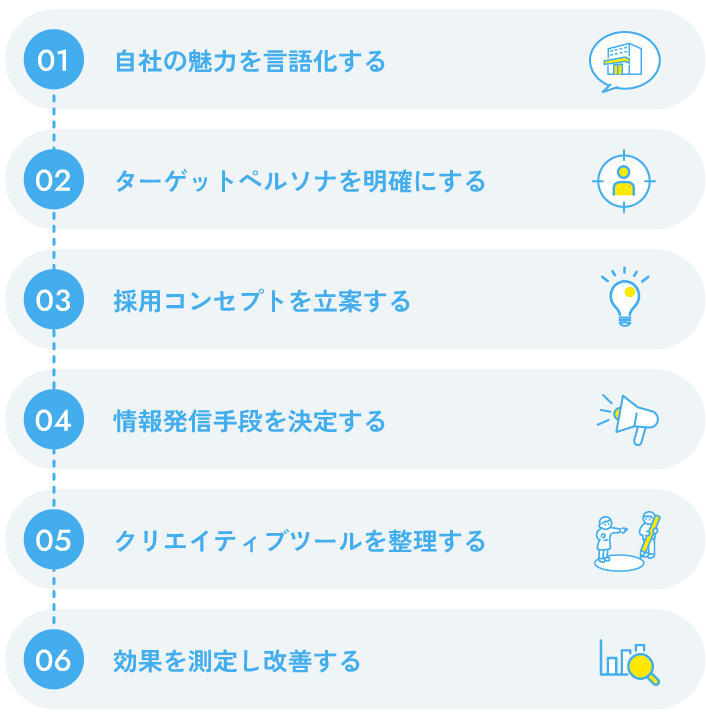

採用ブランディングは、企業の採用活動を戦略的にデザインし、中小企業ならではの独自の魅力を最大限に引き出すための体系的なプロセスです。

以下6つの取組みを参考にしつつ、御社が給与競争から脱却し定着率の高い採用を実現していただければと思います。

採用ブランディングの進め方

1. 自社の魅力を言語化する

採用ブランディングの土台は、「私たちは何者で、なぜ存在するのか?」という問いへの明確な答えです。この核を掘り下げ、働く魅力を具体的に定義します。

- 存在意義の明確化: 創業者の「想い」や、お客様・地域社会への「貢献」といった、営利を超えた会社の根幹を成す存在意義を再定義します。

- 現場の魅力の多角的収集: 既存社員に対し、「なぜここで働き続けているのか?」「競合他社にはない決定的な強みは何か?」をヒアリングします。経営層の視点だけでなく、現場のリアルな声を取り入れ、魅力を多角的に言語化します。

2.ターゲットとなる人物像(ペルソナ)を明確にする

貴社にとって最も不可欠な人材、そして貴社の企業文化に心から共鳴し、定着する人材像を具体的に設定します。これにより、採用メッセージの精度が飛躍的に向上します。

- 求める能力と価値観の設定: 必要なスキルや経験に加えて、「どのような価値観や志向性を持っているか?」といった内面的な要素を深く追求します。

- ペルソナシートの作成: 年齢、居住地(例:神奈川県央地区在住)、職種、キャリア志向、情報収集手段に加え、仕事における優先順位(例:給与よりも仕事の意義を重視)などを具体的に記述した仮想の人物像を作成します。これにより、全ての採用活動におけるメッセージのブレを防ぎます。

3. 採用活動の「軸」となるコンセプトを立案する

- 独自の強みによる競合との差別化: 他社には真似できない貴社だけの独自の強みを、ペルソナの心に響く言葉に変換します。例:「大企業の歯車ではなく、地域を動かす裁量の大きさ」など、中小企業ならではの魅力を前面に打ち出します。

- メッセージの統一と旗印化: 策定したコンセプトを、キャッチコピーやスローガンとして集約します。この統一されたコンセプトは、求人票、採用サイト、面接など、あらゆる採用窓口(タッチポイント)で使用されるべき旗印となります。

4. ターゲットに響く情報発信手段を決定する

策定したコンセプトを、ターゲットペルソナが最も接触する媒体を選定し、最も効果的に発信する戦略を構築します。

- ペルソナ特性に基づく媒体選定: ペルソナが若年層であれば、SNS(InstagramやXなど)や動画コンテンツを重点的に活用します。地元での転職希望者がターゲットであれば、地域密着型のイベントや自社のオウンドメディア(採用サイト、ブログ)を強化します。

- 「リアル」を伝える透明性の高い発信: 入社後のミスマッチを最小限に抑えるため、社員の顔

5. 採用活動を支えるクリエイティブツールを整備する

情報発信の最重要拠点となるホームページ、採用サイト/パンフレットや、説明会・面接で使用する資料など、すべてのクリエイティブツールを統一されたコンセプトに基づいて整備します。

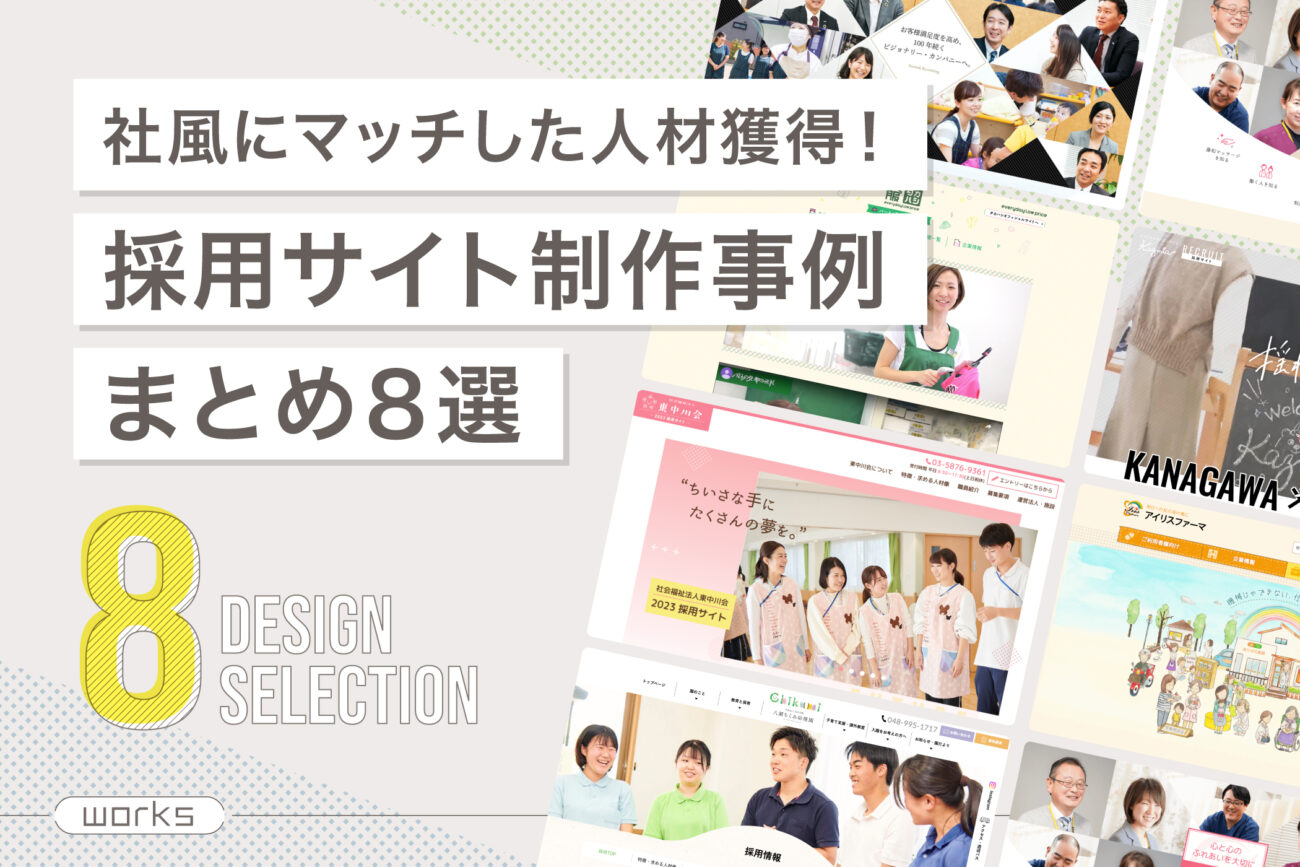

- 採用サイトの戦略的整備: 採用情報が集約されるハブとして、採用コンセプトを反映したデザインと構成を採用します。「数字で見る会社概要」「社員の具体的なキャリアパス」「職場のリアルな声」などを分かりやすく、魅力的に掲載します。

- 全ツールにおける一貫性の確保: 採用サイト/パンフレット、SNSコンテンツ、会社案内、求人票、面接官用トークスクリプトなど、すべてのツールでメッセージのトーンを統一し、候補者がどの窓口から情報に触れても一貫した企業イメージを抱けるようにデザインします。

6. 効果を測定し、継続的な改善サイクルを回す

採用ブランディングは単発の施策ではなく、継続的な改善サイクルを回すことが、成果を最大化する鍵となります。

- 測定指標(KPI)の確立: 単純な応募数だけでなく、「採用チャネル別の定着率」「採用コンセプトの認知度」「社員の会社への推薦意向」といった、ブランディングの真の成果を測るための指標を設定します。

- データに基づく課題分析と改善: 採用サイトのアクセス解析データや、社員エンゲージメントに関するアンケート結果などの客観的なデータに基づいて、現状の課題を詳細に分析します。その結果を基に、採用コンセプトの表現、発信手段、ペルソナ設定などを柔軟に修正し、次の活動へと活かします。

8.採用ブランディングの成功に必要なこと

社内の協力を得る

採用ブランディングの取り組みは、単なる採用担当者任せにせず、全社的な文化を刷新する試みだと捉える覚悟が必要です。プロジェクトに現場の社員を巻き込むことで、社内での企業理念や価値観の共有を促進する効果(インナーブランディング)をもたらします。

「世界観」の統一とブレない発信

採用ブランディングの最大の効果は、「魅力の統一」と「発信」です。あらゆる接点(タッチポイント)を通じて、一貫したコンセプトに基づいたメッセージとデザインを展開することが不可欠です。これにより、企業の「らしさ」がブレなく伝わり、候補者の心に深く刻まれます。

社外の視点を取り入れる

デザイン経営が全社的な変革である以上、経営陣が指揮を執りトップダウンによる指示は欠かせません。また、自社内だけでは気付きにくい課題や本質的な価値を見出すためには、外部の専門家の視点を取り入れることが重要です。専門知識を要するHR分野(例:人事評価制度の構築やオンボーディング設計 )には、外部の専門家を活用することで、限られたリソースを最大限に活かせます。

結論と提言:採用ブランディングで戦略的な採用を実現しましょう。

中小企業経営者が持続的な成長を実現するためには、場当たり的な採用活動から脱却し、「地域化」と「透明化」を軸とした採用ブランディング戦略を実行することが不可欠です。

カズミアは、貴社の持つ本来の魅力を正しく、そして力強く伝えるための戦略的パートナーとして採用ブランディング関連プロジェクトを推進します。

採用ブランディングなら、カズミアにご相談ください

- ブランディングを重視した採用サイトの制作実績多数:戦略に基づき、成果の出る採用サイトを中核に、一貫したメッセージとデザインで開発します。

- 社外の視点で、貴社の魅力を言語化し、デザインに落とし込む:ヒアリングやワークショップを通じ、貴社の採用コンセプトを策定します。

- インタビュー・撮影・デザイン・文章まるごと対応:採用サイトを中核に、必要なクリエイティブツールを開発します。

まずは貴社が現在抱えている課題や今後の展望について、より深くお伺いする機会を頂戴できれば幸いです。

【連載】成功する採用マーケティング

第1回:中小企業でもできる!採用ブランディングで応募を増やす実践的ノウハウ

第2回:採用サイトは「企業文化の語り部」中小企業こそ作るべき理由と作成ステップ

第3回:内定承諾率を劇的に変える!採用パンフレットを「不安を解消する切り札」にする作成術